星河璀璨,天路浩荡。从仰望星空到入驻天宫,中华民族的飞天梦想,在一代代航天人的接续奋斗中,一步步变为现实。

探索浩瀚宇宙,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。党的十八大以来,习近平总书记高度重视我国航天事业发展,对航天梦进行了深刻思索与宏远擘画,作出一系列重要论述和重要指示批示,引领中国航天开启全面建设航天强国新征程。

“十四五”以来,在党中央的坚强领导下,中国载人航天工程实现跨越式发展。中国航天科技集团有限公司作为我国航天强国建设主力军和航天产业发展主导力量,坚定不移贯彻党中央战略部署,勇担使命、砥砺创新,全面支撑载人航天事业发展,助力我国走出了一条具有中国特色的载人航天发展道路。

5年来,集团公司圆满完成载人航天发射任务20次,将天舟二号至天舟九号共8艘货运飞船、神舟十二号至神舟二十号共9艘载人飞船以及天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱精准送入预定轨道,累计将23名航天员、27人次成功送入太空。

一次次点火轰鸣,一次次对接成功,一次次出舱活动,我们不仅掌握了快速交会对接、航天员长期驻留、常态化出舱活动等关键能力,更开展了大规模的空间科学实验与技术试验。同时,面向未来的新一代载人飞船“梦舟”也取得了重要的研制突破,为后续的空间站运营升级和载人月球探测奠定了坚实基础。

太空家园:从“一”字到“T”字,建成中国人的“天宫”

2021年4月29日,天和核心舱发射成功,中国人有了自己的“太空之家”。作为空间站最核心的舱段,天和核心舱是航天员常驻太空的“大本营”,也是整个空间系统的管理和控制核心。

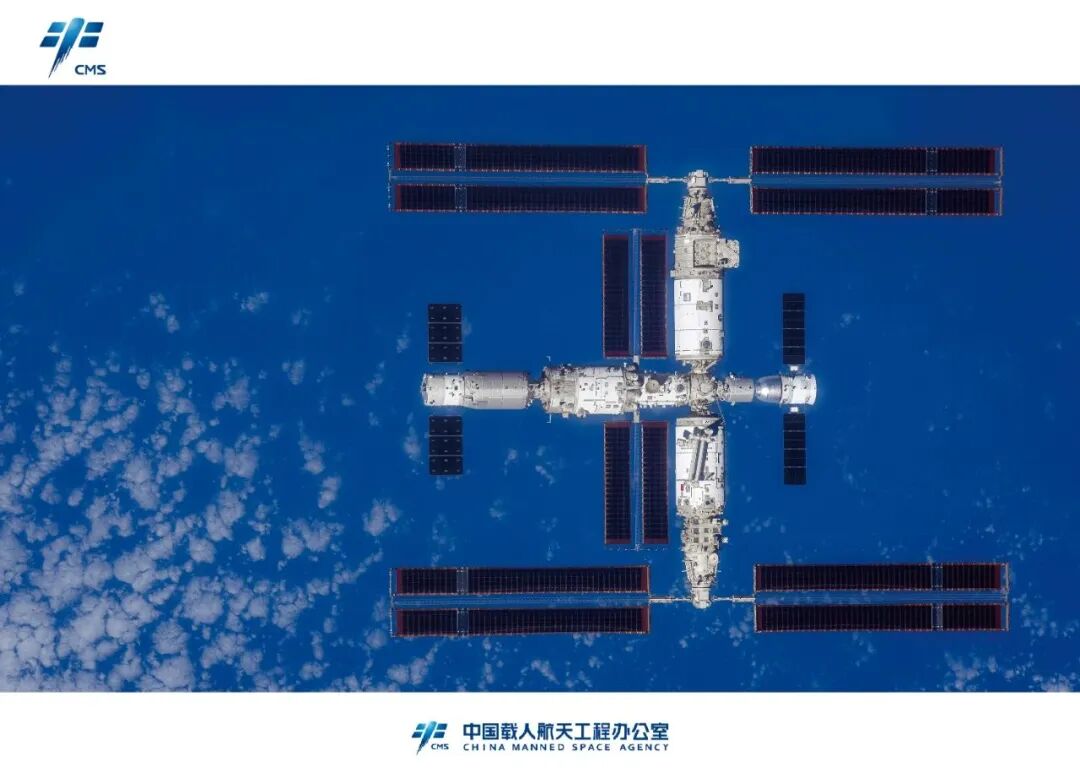

2022年,问天实验舱、梦天实验舱相继成功发射,并与天和核心舱精准对接,最终构成“T”字基本构型组合体。三舱联通,能源并网、信息互通、环境统一控制,中国人终于建成了属于自己的长期有人照料的太空实验室。

2022年12月31日,习近平总书记在新年贺词中向全世界郑重宣布:“中国空间站全面建成。”

至此,仰望苍穹,浩瀚太空里有了中国人自己的“太空之家”。三十而立的载人航天工程圆满完成“三步走”发展战略。中国空间站不仅完成了基本构型在轨组装,还实现产品全部国产化、原材料全部国产化、关键核心元器件100%自主可控。世界最快空间交会对接纪录、再生生保系统、航天员出舱服、舱外机械臂、柔性太阳翼……一项项创新成果闪耀太空。

天地往返:飞船火箭迭代升级,天地运输更安全更高效

随着空间站进入应用与发展阶段,高频次、高可靠的天地往返运输成为工程实施的关键。神舟飞船迎来了全新的挑战——不仅要应对极端空间环境,还需满足长期在轨、快速转换、常态化运营的更高要求。

5年来,神舟飞船实现多项技术跨越。交会对接时间从44小时缩短至6.5小时,大幅减轻航天员负荷;电源系统持续迭代,锂电减重、锌银增寿,助力飞船“轻装上阵”;自主故障诊断与健康管理技术不断提升,实现自动故障诊断及处置,把对人的依赖降到最低。正如航天科技集团五院何宇所说:“对神舟飞船而言,我们希望一批更比一批好,努力生产精品。”

天舟货运飞船作为中国空间站工程的重要组成部分,5年来连续执行多次任务,完成大量物资及推进剂补给,构建起高效、稳健的天地供应体系。

执行载人发射任务的长征二号F运载火箭,可靠性评估值达0.9905,安全性达0.99996,其独有的故障检测处理和逃逸系统,为航天员安全加上“双保险”。航天科技集团一院常武权形象地解释:“在保障航天员安全方面,它比‘万无一失’的水平还要高一些。”

发射货运飞船的长征七号运载火箭,发射天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱的长征五号B运载火箭,也以高性能和高精度,为空间站建造立下赫赫战功。

“我们必须持续成功,不能失败,没有退路。”航天科技集团一院李东深感责任重大,他坦言,“成功是差一点失败,失败是差一点成功。”这句话时刻警示着每一位航天科技工作者。

太空驻留:从“做客”到“当家”,中国空间站人气满满

2021年6月17日,神舟十二号载人飞船与天和核心舱完成自主快速交会对接,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波进入天和核心舱,成为中国空间站的首批“访客”。这一天,中国人首次进入自己的空间站,开启了为期3个月的太空之旅。

2023年5月30日,神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮进入中国空间站,他们是中国空间站应用与发展阶段的首批驻留者,标志着中国空间站应用任务的全面展开。

5年间,驻留周期从3个月延至6个月;航天员乘组从航天驾驶员发展到航天驾驶员、航天飞行工程师和载荷专家的“多元组合”。从“建站”到“用站”,转型深刻而清晰。

亲身参与中国载人航天首次“太空会师”、见证空间站建成的航天员费俊龙深有感触。他说:“从神舟六号到神舟十五号两次飞行,我充分理解了‘把命运牢牢把握在自己手中’这句话的分量。要想弯道超车,必先自立自强。”

目前,中国空间站已经接纳了9个任务乘组的进驻,进行了6次“太空会师”,各项空间应用实验有序展开。集团公司持续开展生命保障和环境控制系统等关键技术的优化与产品研制,为航天员长期在轨驻留、大规模空间应用提供坚实技术保障。

出舱活动:从“突破”到“常态”,技术自信闪耀苍穹

2024年12月17日,航天员蔡旭哲在与航天员宋令东、王浩泽的密切协同下,完成了长达9小时的太空出舱活动,刷新了单次出舱时长世界纪录。

如今,出舱活动已成为中国航天员的常规任务。从神舟十二号到神舟二十号任务,航天员频繁出舱,完成设备安装、维护和试验操作,时间更长、任务更复杂,展现出我国在舱外服、机械臂协同、气闸舱使用等方面的全面技术成熟。

回顾两次飞天经历,蔡旭哲说:“每次执行飞行任务,都不是上一次任务的简单重复,而是向着更高层次不断跨越。”

从神舟十二号开启空间站有人驻留时代,到如今常态化太空作业,5年来,中国载人航天工程以令人惊叹的速度持续突破、全面跨越。高密度发射,连战连捷;独立自主、运行稳定、应用高效的中国空间站已然建成。

星河为幕,见证着中华民族问鼎苍穹的壮志;步履成诗,回荡着中国航天人叩击九天的跫音。中国航天的创举不断刷新纪录,一代代航天人接续奋斗、脚步不停。正如中国载人航天工程总设计师周建平所言:“我们中国人应该走得更远。”

未来已来:从“天宫”到“梦舟”,迈向更遥远的深空

空间站应用稳步推进,面向未来的探索也已启航。

2025年6月17日,梦舟载人飞船零高度逃逸飞行试验取得圆满成功,标志着我国载人月球探测工程研制工作取得新的重要突破。

梦舟载人飞船未来将成为支撑空间站应用与发展、载人月球探测等任务的核心载人飞行器。此次试验成功为后续载人月球探测任务奠定了重要技术基础。执行载人月球探测任务的长征十号运载火箭、月面着陆器等航天器的研制工作正在扎实稳步推进,后续也将按计划组织实施相关试验。

习近平总书记指出,建设航天强国要靠一代代人接续奋斗。展望未来,中国航天使命更光荣、任务更艰巨、挑战更严峻、工作更伟大。集团公司广大干部职工将继续秉承“载人航天、人命关天”的设计理念,坚持自主创新,持续提升载人航天技术水平,为人类航天事业发展和构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

星河浩荡,征途如虹。在这条通往星辰的路上,中国航天的下一个答案早已写在航天员的笑容里、写在浩瀚的宇宙间。从杨利伟“感觉良好”的历史性报告,到如今航天员在空间站“直播种菜”,从近地轨道到月球以远,中国载人航天正以坚实的步伐,奔向更辽阔的星辰大海。

(邓雨楠)